Автор законов о денационализации и книги "Как вернуть награбленное" адвокат Андрис Грутупс лишь через 20 лет после начала процесса в интервью журналу Kapitāls признал эти законы "своим грехом". В 90-х Грутупс действовал скорее не по собственному разумению, а в рамках партийной дисциплины: "Я тогда не чувствовал себя таким умным. В национально важных вопросах мы слушали тех, кто считался авторитетом".

Впрочем, профит от этих "грехов" получил как сам Грутупс, вернув недвижимость предков, так и многие депутаты того времени, проголосовавшие "за". Они не скрывали, что торопились побыстрей избавиться от "колонизаторов-военнослужащих", проживавших в просторных квартирах в центре Риги, и получить поддержку латышской диаспоры, поэтому над последствиями особо не раздумывали.

Закон не учитывал, что около 90% жилых домов до 1940 года были заложены в латвийских банках, и кредиты эти до войны возвращены не были. Так что справедливость "акта исторической справедливости" была несколько сомнительной. Например, юрист Юрий Соколовский, через которого за эти годы прошло немало историй денационализации, в разговоре с Delfi вспоминает случай, как в 90-х вернули собственность "троюродным потомкам" наследника, который к 1940-му году был объявлен банкротом, а его дом выставлен на аукцион, то есть вообще ему не принадлежал.

В денационализированных квартирах проживало 220 тысяч человек — примерно 10% жителей Латвии. Все они стали заложниками процесса. В то время как жильцы муниципальных квартир могли приватизировать свое жилье за сертификаты бесплатно и стать полноправными владельцами квартир и домов, их сограждане из "хозяйских" домов буквально подвисли в воздухе. Оставаться на месте — на каких условиях? Съезжать — куда? Покупать жилье — на что? Ждать компенсации — как долго? Становиться в очередь — на сколько? Государство не давало ответов.

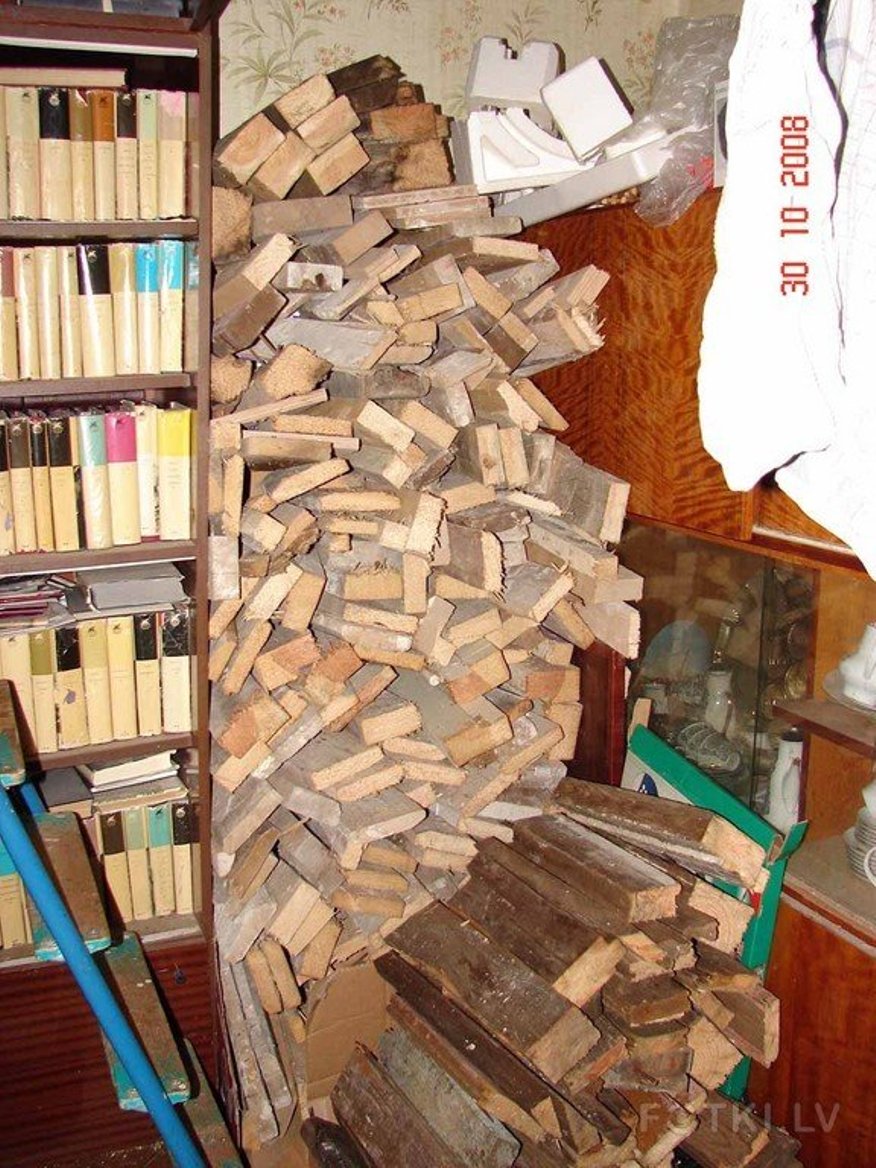

Заложниками стали и новообращенные хозяева, которых Закон обязал семь лет не трогать старых жильцов (а в случае капитального ремонта обеспечить равноценным) — власти боялись социальных взрывов. Арендная плата по бессрочным советским договорам и последующие установленные государством "потолки" квартплаты не позволяли привести в порядок недвижимость. Если брать кредит в банке — не ясно, с чего возвращать; если продавать — жилплощадь с "крепостными" она ценилась невысоко. Надеяться на взаимопонимание с жильцами. В итоге в Риге появились небезопасные для жизни дома-призраки.

"В процессе денационализации мне досталось три дома, — рассказывала в свое время одна из домовладелиц, супруга экс-премьера Вилиса Криштопанса Айя. — Материально и физически было бы легче их продать и жить на полученные доходы, но я так не могла. Ведь эти дома когда-то строили мои родные — вложили в них силы, средства, душу… Кручусь… Все свободные деньги сразу вкладываю — это моя будущая пенсия. Скажем, в доме на улице Стабу живут в основном пенсионеры. Одна из тетушек — со времен моего дяди, который дом строил. Денег, понятное дело, от этих жильцов ждать не приходится, а дом ветшает. Поставили новую крышу, сменили электропроводку, водопровод, канализацию, беру кредиты, а когда деньги вернутся — неизвестно".

Многие новохозяева тогда предпочли избавиться от домов — продать или сдать в управление. Покупатели и управляющие, не связанные с домами никакими сентиментально-историческими мотивами, преследовали одну цель — заработать, да побольше. Проще всего это было сделать, избавившись от "живого балласта". И тут уж каждый выбирал способ в меру своей человечности. "Было много историй, когда дом покупали ловкие ребята, договаривались с судебным исполнителем, что тот ждет, пока жильцы уйдут, вывозили все их имущество и меняли замки, а потом говорили, что были не в курсе наличия советских договоров, — вспоминает Соколовский. — А дальше - судись-рядись. Может пара лет пройти и несколько хозяев смениться".

Особенно прогремел на этом поприще молодой риэлтер Гинтс Гросфогелс, которого журналист Лато Лапса назвал "одним из самых несимпатичных новоприбывших в списке миллионеров". Рижские газеты публиковали истории о том, как "выходец из небогатой елгавской семьи, в которой воспитывалось восемь детей" выкуривал из своих домов на центральных улицах Риги упертых старушек и несговорчивых инвалидов. Под видом затеянного срочного капремонта он выключал отопление, перерезал лопнувшие от промерзания водопроводы, вырубал электричество и телефоны, ставил заглушки на канализацию, снимал почтовые ящики… Запустив "процесс" по освобождению жилья, он закладывал недвижимость в банке, приобретая на полученные суммы следующий объект. Когда же на рынке недвижимости запахло кризисом, подался в теплые испанские края…

Казалось бы, четверть века прошла, но тема до сих пор не исчерпана. Министерство экономики готовит очередной законопроект — "О найме жилых помещений". Одна из установок — раз и навсегда покончить с бессрочными советскими договорами. Разумеется, домовладельцы — за, но снова не ясно, что будет с субъектами этих договоров. Сколько их — неизвестно, но похоже, что немало. И эти люди, четверть века прожившие в нечеловеческих условиях, готовы бороться до конца…

Так что времена и юрисдикции сменились, а ситуация развивается по известной с советских пор формуле Воланда: "Люди как люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…"

30 октября 1991 года Верховный Совет принял Закон о денационализации домовладений и Закон о передаче домовладений законным собственникам — юридическую базу процесса возвращения собственности в Латвии.

80 из 201 депутата Верховного Совета проголосовали "за", 78 на заседании отсутствовало, 13 воздержалось и 14 высказались против (остальные - не голосовали). В архивах Сейма результатов поименного голосования не сохранилось.

22 153 заявления было получено за первых 10 лет комиссиями по денационализации от экс-домовладельцев и их наследников. Ускоренная денационализация закончилась в 1996 году, теперь имущество можно вернуть лишь в судебном порядке.

60% случаев (12 795 хозяев) — имущество возвратили, в 30% (6 399) в праве собственности было отказано, в 10% (2 129) была выплачена компенсация. Если не было наследников первой категории, свои права могли предъявлять дальние родственники. Суды были крайне лояльны к документальным подтверждениям права наследования, порой принимались во внимание устные свидетельства сторонних людей.

220 тысяч человек (около 10% жителей Латвии) проживало в денационализированных квартирах. Все они стали заложниками процесса и в одночасье лишились возможности приватизировать свое жилье, фактически став кандидатами в бомжи. Из городов больше всего процесс реституции затронул Ригу, Юрмалу и Цесис. В столице Латвии в таком положении оказался каждый пятый квартиросъемщик.

38 313 семей или 115 тысяч жителей было выселено по решению суда из домов в период с 1995 года по апрель 2009 года.

На 7 лет устанавливался переходный период, во время которого хозяин мог выселить арендатора лишь в случае капремонта, да и то с предоставлением на это время равноценной жилплощади. Эта поправка к Закону о найме жилых помещений дважды продлевалась до конца 2006 года.

2406 семей (3,1% от всех, кого затронула денационализация) с невысокими доходами (6 соток за городом или гараж лишали такого права) получили пособие "по освобождению жилья" по программе, разработанной в 2004 году. Большинство же осталось без защиты со стороны государства, даже если их финансовое положение не позволяло приобрести другое жилье.

5000 латов на семью (с невысокими доходами) плюс по 1500 латов на каждого члена семьи выплачивала Рижская дума в качестве пособия "по освобождению жилья", которое можно было использовать только на приобретение другого жилья, первого взноса ипотечного кредита или права аренды. В 2006 году размер пособия был увеличен до 10 000 латов на семью плюс по 3000 латов на каждого члена, но купить на эти деньги квартиру в тот момент было нереально.

17 381 481 евро пособий было выплачено к середине 2009 года, когда программу остановили из-за кризиса. В 2012 году, когда Латвия официально вышла из кризиса, программу не возобновили.

На сегодня из удобств остался газ, а квартира пришла в жуткое состояние. Нам он предлагал компенсацию, которой было недостаточно даже для того, чтобы купить комнату. Четыре моих соседа умерло, не выдержав такой ситуации, пара получила квартиру в Дрейлини, некоторые все бросили и уехали. Сама я, потаскав дрова и воду от знакомой за углом, заработала инвалидность. Большинство квартир ушло с аукциона за долги. Наша пока нет. Суд постановил, что Гросфогелс обязан восстановить все удобства и выставлять мне счета. Ничего этого он не делает…"

Совсем жуткую историю вспоминает Юрий Соколовский: "Как-то ко мне обратилась пара старичков, которым было хорошо за 80 — в 1950-х годах власть выделила им сарай в Межапарке, который они перестроили в крохотный уютный домик, как у дядюшки Тыквы. Объявившийся в 90-х владелец сразу продал участок перекупщику, а тот сразу вырубил сад, с которого старички жили, и поставил у дома экскаватор… Приехал прокурор, потребовал документы — старички ему все отдали, а тот забрал и не вернул. Очень скоро старички умерли — сперва она, потом он…"

"Мы это называем жилищный терроризм! — говорит глава Латвийской ассоциации жильцов денационализированных домов (ЛМИА) Наталья Елкина. В ее архиве множество подобных историй, одна другой кошмарнее. — Людей лишали основных коммунальных услуг — воды, канализации, тепла, муровали в собственных квартирах, сменив замки на дверях, или, наоборот, ставили новые замки, пока жильцы на работе, а вещи — на улицу. Я уж не говорю о моральных унижениях — доходило и до самоубийств. Случались и убийства. Как раз на днях Рижский окружной суд рассматривал дело об одном таком "смертельном выселении", котором обвинялся Янис Даугулис. Вот скажите, в чем эти несчастные жильцы так провинились?".

В 2010 году ЛМИА предложила латвийским политикам пройти туристический маршрут по местам выживания людей из хозяйских домов. Жильцы готовы были на время предоставить свои квартиры — пусть поживут. Акцией заинтересовались только журналисты. Наталья Елкина готова повторить предложение: "Уверена, что наших политиков с распростертыми объятиями примут, например, в доме на Бирзниека-Упиша. Там 18 семей живут даже без канализации".

Сама Наталья Елкина — типичный сапожник без сапог. Отстаивая права других, она сама уже почти 20 лет испытывает на себе все прелести денационализации в "хозяйской" квартире одной из центральных улиц Риги. Ее история как будто написана под копирку с предыдущих: канадский наследник, выключенное отопление, лопнувшие трубы, перепродажи дома оптом и в розницу. "Не забуду суд, на который вызвали мою соседку-блокадницу 92 лет. Предложенная ей арендная плата сильно превышала пенсию… — вспоминает Наталья. — Сейчас у нас очередной хозяин. Его якобы представитель, даже не показав документы, отключил холодную воду…"

Как допускают такой беспредел власти? По словам Елкиной, нынешнее законодательство не позволяет сурово карать нерадивых хозяев: "По нашим вызовам представители Арендной управы приходят, проводят обследования, составляют протоколы, передают в Административную комиссию, которая может принять решение о штрафе. Это все".

Недавно Елкина вернулась из Глазго с конференции по случаю 90-летия Международного союза нанимателей жилья (главный офис МСНЖ — в Стокгольме). В объединение входят более 60 стран, которые стараются, с учетом демографической и экономической ситуации, создать наиболее комфортные условия жизни гражданам своих стран. Чтобы арендные цены и условия соответствовали возможностям семей. Латвия в это объединение не входит. "Я рассказывала им наши истории — они отказывались верить, что такое возможно в Евросоюзе в 21-м веке", — рассказывает Елкина.

По ее сведениям, большинство постсоциалистических государств выделяли серьезные суммы на процесс денационализации: "Солидные фонды реституции создавались в Венгрии, Германии, Болгарии. В Литве к процессу денационализации допускали только граждан, постоянно проживающих в стране, также был разработан стройный механизм социальных гарантий по отношению к жильцам — им сразу давали компенсацию, на которую можно было переехать в другую квартиру, а если есть желание — остаться в своей, перезаключив договор. В Чехии, когда возвращали дома, людям предлагали квартиры в том же районе и выплачивали моральную компенсацию за переселение".

Единственное, на что сегодня могут претендовать латвийские обладатели советских договоров найма — место в специальном регистре очереди на муниципальное жилье. Да и оно положено лишь тем, кто не покидал "хозяйскую" квартиру, имеет низкий (чуть выше минимального) уровень дохода и не владеет никакой другой недвижимостью. После индексации пенсий некоторые пенсионеры теряют заветное место из-за лишней пары центов. При этом очередь сегодня продвигается крайне медленно: если до кризиса город активно строил муниципальное жилье (правда, жить в нем можно, пока не умер — по наследству не передать и не продать), то сейчас — лишь социальное, с маленькой площадью.

Сегодня Министерство экономики разрабатывает новый Закон о найме жилья. Хозяева жилья ждут его с нетерпением, жильцы денационализированных домов — с ужасом.

"Одна попытка ввести новый Закон, разработанный в Минэкономики, уже была в 2014 году, — рассказывает Юрий Соколовский. — Но тогда перед выборами в Сейм депутаты побоялись идти на непопулярную меру. Тем более что к тому моменту Конституционный суд подтвердил соответствие Сатверсме 8-й статьи Закона о найме — в случае смены собственника договор аренды остается обязательным и для нового владельца. В проекте нового Закона эту норму хотели отменить".

Кроме всего прочего, в новом законопроекте есть пункт о том, что, если умирает человек, на имя которого заключен договор найма, то проживающие с ним члены семьи не могут требовать перезаключить договор на тех же условиях. "В итоге, если умрет пожилой человек, на которого составлен советский договор, его дети-внуки должны будут договариваться с новыми владельцами по новой. И кишки от скелетов в шкафах денационализации потянутся снова. Людям предлагают начать жить с чистого листа, только вот лист — грязный, а другого им никто не предложил. Нельзя одновременно устанавливать новые правила и заметать под ковер старые проблемы", — полагает Соколовский.

Не скрывает возмущения и Наталья Елкина: "Власти хотят прийти к 100-летию Латвии чистыми и пушистыми и без советского наследия. Но никаких денег под это выделять не намерены, извиняться перед людьми — тоже. Все делают вид, что жильцы сами должны все как-нибудь решить и рассосаться. Но эти люди, которые прошли настоящий концлагерь, молчать не будут…"